新加坡的危機

新加坡的「30 by 30」糧食永續目標是一項 ambitious 的計畫,旨在於 2030 年前在本地生產滿足 30% 國民營養需求的糧食。這項計畫在 2019 年推出,起因是為了加強新加坡的糧食安全,減少對進口食品的依賴。目前,新加坡超過 90% 的糧食仰賴進口。

這項計畫的背景是全球糧食系統正面臨嚴峻的挑戰,包括糧食需求不斷增長、農業生產的環境負面影響,以及亞洲快速的城市化和消費階層的擴大。

儘管新加坡在經濟學人智庫的全球糧食安全指數中名列前茅,但若將氣候相關和自然資源風險因素納入考量,排名則會下降,突顯了新加坡持續確保糧食安全戰略穩健的必要性。

新加坡採取的策略

為實現「30 by 30」目標,新加坡採取了多項策略:

- 發展空間和基礎設施: 與市區重建局、新加坡土地管理局和裕廊集團等機構合作,開發更多土地和海域空間供農場擴張和提高糧食產量,例如 Agri-Food Innovation Park (AFIP)。

- 推動創新和研究: 投入 1.44 億新加坡元於「新加坡糧食故事」研發計畫 (Singapore Food Story R&D Programme),重點關注永續都市糧食生產、未來糧食(先進生物科技蛋白質生產)和食品安全科學與創新。

- 發展產業和生態系統: 建立有利的監管和經濟環境,促進本地企業發展,包括簡化法規、降低農場的合規成本。透過農業生產力基金 (AFP) 的生產力提升 (PE) 計劃,支持提高生產力的農業系統。

- 吸引和動員大眾: 透過 SG Farmers’ Markets 等活動,教育和推廣本地生產的農產品。

與智慧農業的關係

- 技術創新是關鍵:

- 新加坡希望利用科技來克服土地和資源限制,實現「用更少的資源生產更多糧食」的目標。

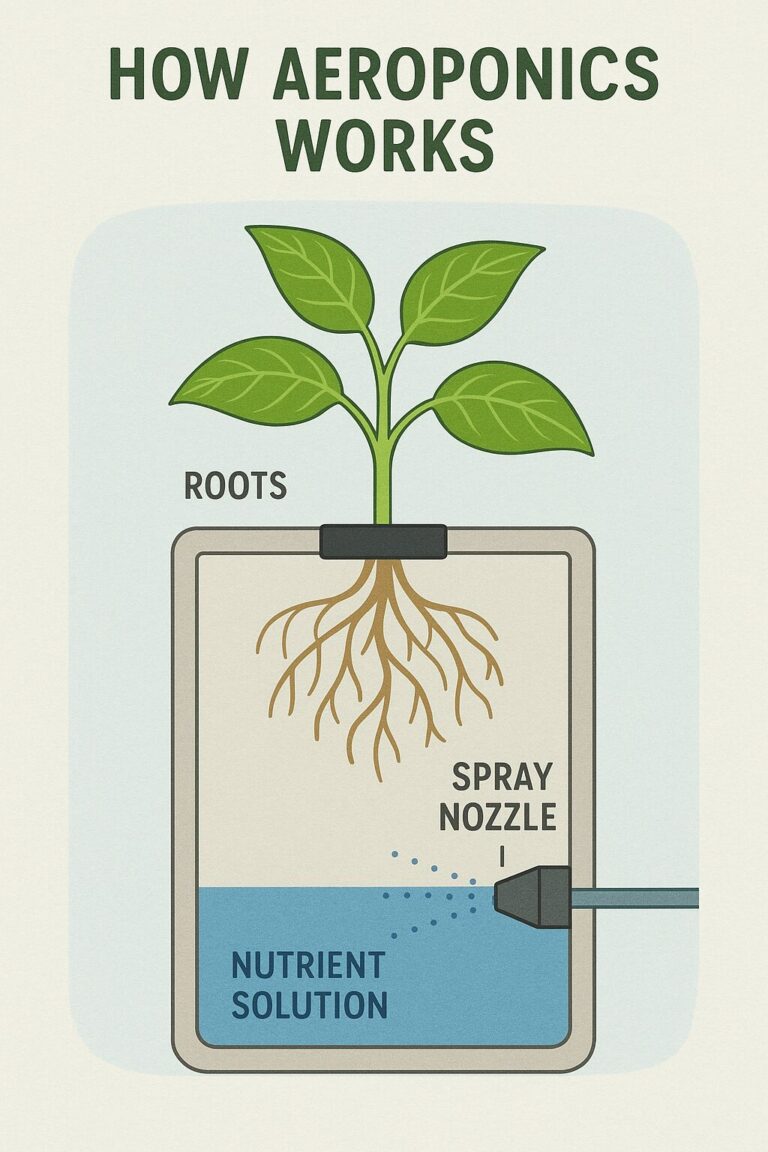

- 具體應用包括高密度、封閉式和自動化的農業。例如,垂直農場、整合感測器和可控照明等技術,能讓都市農場在相對小的土地上,更快地種植農作物。

- 研發投入:政府投入大量資金於「新加坡糧食故事」研發計畫,鼓勵開發適用於熱帶水產養殖和都市農業的技術解決方案。

- 都市農業和水產養殖的發展:

- 新加坡積極發展都市農業和水產養殖,以提高糧食供應,降低運輸和儲存成本。

- 例如,Apollo Aquaculture Group 開發了一種陸基垂直養魚系統,透過遠端控制和精細管理,產量比傳統水產養殖高出六倍。

- 另一個例子是 Sustenir,它採用室內垂直種植系統,全年都能生產高品質的羽衣甘藍和草莓。

- 數據和自動化:

- 智慧農業強調利用數據來優化生產過程,提高資源利用效率。

- 例如,SG Veg Farms 使用機械化系統移動水耕栽培盤,並採用精準農業工具。

- 自動化可以減少對人力的依賴,降低勞動成本,並提高生產效率。

- 政策支持和產業生態系統:

- 政府透過提供資金和建立有利的監管環境,來支持智慧農業的發展。

- Agri-Food Innovation Park (AFIP) 的建立,有助於促進都市農業、水產養殖和新型食品活動的創新。

- 同時也需要建立完整的農業產業生態系統,包括飼料廠、肥料廠和種子供應商等。

- 挑戰與考量:

- 專家提醒,要審慎使用科技,不應盲目追求技術,而應從實際問題出發。

- 現有的室內農業系統,可能更適合種植生菜等蔬菜,而非亞洲蔬菜。

- 此外,還需要考慮能源成本和環境影響等因素。

面臨的挑戰

然而,這項計畫也面臨許多挑戰:

- 生產成本高昂: 土地、勞動力和能源成本高,使得本地農產品價格難以與進口產品競爭。

- 規模經濟不足: 與大型海外農場相比,新加坡農場規模較小,難以實現規模經濟。

- 缺乏產業支持: 缺乏飼料廠、肥料廠和種子供應商等農業產業生態系統。

儘管如此,一些本地農場仍在努力創新,例如 SG Veg Farms 在多層停車場的屋頂上建立屋頂農場,利用自然陽光種植蔬菜,降低能源成本。

專家建議審慎使用科技,選擇適合本地環境和需求的技術,並回歸傳統食物,例如馬尼菜和四棱豆等易於在新加坡氣候下生長的作物。

總體而言,新加坡的「30 by 30」糧食永續目標是一項具有挑戰性但也充滿機遇的計畫。 透過政府、農民和消費者的共同努力,新加坡有機會在糧食安全和永續發展方面取得顯著進展。