有機農業的核心理念與永續價值

有機農業的定義與原則

有機農業是一種以自然循環為核心的生產方式,強調不使用合成農藥、化學肥料與基因改造技術。它重視土壤健康、生物多樣性與永續性,並建立起對生態的尊重與責任感。

有機農業對生態環境的正面影響

這種農業方式能促進土壤活力、減少水體污染,還能為昆蟲與鳥類提供棲息地,減緩生物多樣性喪失的速度。

有機農業與食品安全的連結

由於過程中不使用有害化學物質,有機產品通常具有更低的農藥殘留,讓消費者吃得更安心,也對身體健康更加友善。

氣候變遷對農業生產的深遠影響

全球暖化如何改變耕作環境

氣候變遷導致氣溫升高、水資源減少、季節不穩定,直接改變了傳統耕作方式所倚賴的氣候條件,使得原本適合種植的區域出現不確定性。

極端氣候對作物產量與品質的影響

極端天氣(如乾旱、暴雨、熱浪)增加,使得農作物易受損,產量波動大,也影響品質穩定性。有些地區甚至需面臨年年重種卻年年損失的惡性循環。

傳統農業面臨的風險與限制

傳統農業常仰賴大量灌溉與化學防治,但這些手段在極端氣候下往往力不從心,也容易造成次級污染。

有機農業如何應對氣候變遷的挑戰?

多樣性耕作與土壤健康的角色

多樣化耕作(如間作、輪作)能提升農場彈性,降低單一病蟲害蔓延風險,同時透過堆肥與自然施肥提升土壤保水力與養分供應,幫助農作在不穩氣候下仍能生長良好。

減碳與碳足跡管理策略

有機農業也可成為氣候行動的一環。例如利用綠肥減少外部資源依賴,或改良耕作方式以減少碳排放與碳足跡,甚至可能達到碳中和。

水資源與生物多樣性的保護

透過滴灌、雨水回收等技術,有機農場可以更有效管理水資源,同時因保留自然棲地與不使用農藥,支持更多生物存活,建立有彈性的農業生態系。

智慧農業的興起:科技如何協助永續農業?

精準農業與感測技術的應用

智慧農業導入如土壤感測器、氣候預測系統等科技,能即時掌握田間狀況,減少資源浪費並提高農作效率。

數據驅動的決策支援系統

農民可根據數據判斷最佳澆水時間、防治時機與施肥量,讓農業決策從憑經驗轉為靠科學,提升整體管理效率。

溫室管理與環境自動化技術

封閉式溫室搭配自動化控制(如濕度、風速、光照)讓有機農場不再受限於外在天氣,也能更穩定控制病蟲害與產量。

專注技術:寶紅網在溫室中的應用與優勢

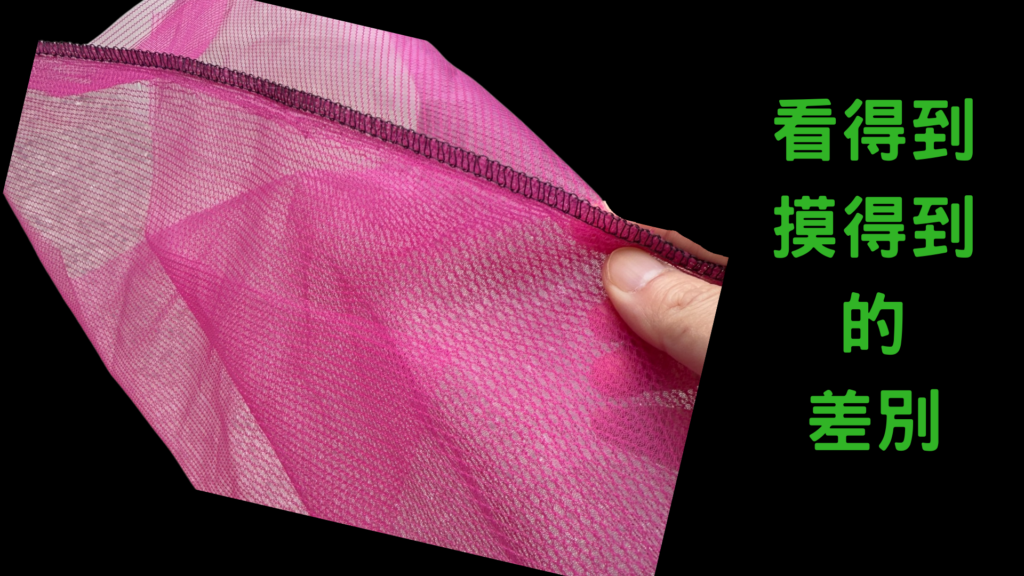

寶紅網是什麼?技術原理與結構

紅網是一種特殊色光調控網,常用在溫室頂部或側邊。其紅色波長設計能有效干擾害蟲辨識植物的能力,達到防蟲效果,同時調節日照強度,降低高溫傷害。

如何防治害蟲?

多數害蟲透過視覺找尋作物,紅網會打亂牠們的導航系統,讓害蟲無法準確落地。這使得不用農藥也能有效防蟲,特別適合有機農業使用。

降低溫度、改善作物品質的效益

寶紅網具備一定遮光率,有助於降低溫室內部溫度3°C至5°C,有效避免熱害與日灼,同時促進作物穩定成熟,提升品質與商品價值。

紅網與有機農業的完美搭配

無農藥的病蟲害管理策略

有機農業不能依賴化學農藥,因此有效的物理性防治工具非常重要。紅網成為理想的非化學防治法,它不僅不會污染環境,還能長時間持續發揮防護作用,是提升有機農場產能與品質的重要利器。

改善微氣候、提升有機產能

寶紅網不只防蟲,它還能調節小氣候。對於夏季過熱的溫室而言,寶紅網有助於降低室溫與蒸發速率,保持植物的生長舒適度,間接提升作物的生長速率與產量。

面對未來:氣候智慧型農業的轉型路徑

教育與技術普及的重要性

讓農民了解並掌握紅網等新技術,是未來農業轉型的關鍵。透過地方農會、科技廠商與政府合作推廣,可加速智慧農業技術的落地應用。

農民參與與社區合作

農業轉型不能單靠個人力量。若能在社區中形成共享溫室、共同購網、技術協作的運作機制,將大幅提升整體效益並減少風險。

公私部門的協作機制

政府、企業與農民三方應共同建立一個開放平台,推動標準制定、設備驗證與資料共享,才能真正打造具氣候韌性的農業生產系統。

結語:農業的新未來從現在開始

面對氣候變遷的嚴峻挑戰,我們無法再依賴過去的農法。透過有機農業的永續理念,加上智慧紅網等創新技術,我們有機會打造一個更環保、更安全、更有韌性的農業體系。

未來的農業,不只是種田,更是一場科技與自然的完美合作。

FAQ

可以。有機農業透過多樣性耕作、改善土壤結構與引進智慧設施(如寶紅網),能更有韌性地面對極端氣候挑戰。

紅網設計會控制遮光率,並不會完全阻隔光線,反而能過濾強光、防止日灼,對光合作用無明顯負面影響。

可透過前後病蟲害密度、產量、作物品質變化、能源使用量等數據,綜合判斷紅網的實際成效。